髪が長い子どものドライ後ケアに悩むパパ・ママへ

長い髪の子どもをお風呂に入れた後、「なかなか乾かない」「すぐに動き出してしまう」「毎晩のドライヤーが苦痛」という悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

特に女の子は髪を伸ばしているケースが多く、七五三やバレエ、ダンスといったイベントのためにロングヘアを維持しているご家庭も少なくありません。

しかし、子どもの髪は大人に比べて細くデリケートであり、ドライヤーの熱や摩擦によってすぐに傷んでしまいます。そのため、乾かし方にはコツと工夫が必要です。

この記事では、髪が長い子どもの髪を「早く」「楽しく」「傷めず」に乾かす方法を、3つの参考サイトを基に徹底的にご紹介します。今夜から実践できるテクニック満載ですので、ぜひ最後までお読みください。

乾かす前の準備がすべてを左右する:タオルドライの極意

髪の傷みを防ぐには「拭き方」が命

まず、子どもの髪を乾かす前に重要なのが、正しいタオルドライです。

多くの家庭でありがちなのが、バスタオルでゴシゴシと髪をこすってしまうこと。しかし、これは髪表面のキューティクルを傷つけ、切れ毛やパサつきの原因になります。

理想的な方法は、髪の毛をタオルで「包む」「押さえる」スタイル。水分をタオルに吸わせるように、パンパンと軽く叩くか、手でやさしく挟み込むようにします。

とくに髪が細くて絡まりやすい子どもには、指先の感覚で力加減を調整しながら、摩擦を最小限に抑えることが大切です。

吸水性の高いタオルを使えば時短に直結

一般的なバスタオルではなく、マイクロファイバー素材のヘアドライタオルを使用することで、吸水効率が格段に向上します。

この素材は軽くてふわふわとした肌触りでありながら、通常の綿タオルの数倍の水分を吸収可能です。そのため、ドライヤー時間を50%以上短縮することも可能です。

また、頭に巻き付けて放置する「ターバンタイプ」や「キャップタイプ」なども便利で、子どもが動いてもズレにくい設計になっています。特に腰まで髪の長いお子さんには、毛先まですっぽり収まるロングタイプのヘアドライタオルがおすすめです。

タオルドライの「ひと手間」が仕上がりを大きく変える

バスタオルでざっと拭いた後、さらに乾いたフェイスタオルを使って仕上げの吸水をするだけでも、ドライヤー時間はぐっと短くなります。この“タオル二重使い”は面倒に感じるかもしれませんが、1~2分の手間で仕上がりと時短効果が大きく変わります。

また、髪の乾きが早ければ、その分子どもが風邪をひくリスクも下がります。冬場は特に実践したいステップです。なお、肌が弱いお子さんには綿100%の柔らかいタオルを使用すると、刺激が少なく安心です。

子どもが嫌がらないドライヤー選びのポイント

静音性と風量のバランスが重要

子ども、とくに2~6歳くらいまでは、大きな音を極端に嫌がることがあります。そのため、髪を乾かすドライヤーは「風量が強くて、かつ静かなモデル」を選ぶことが基本です。

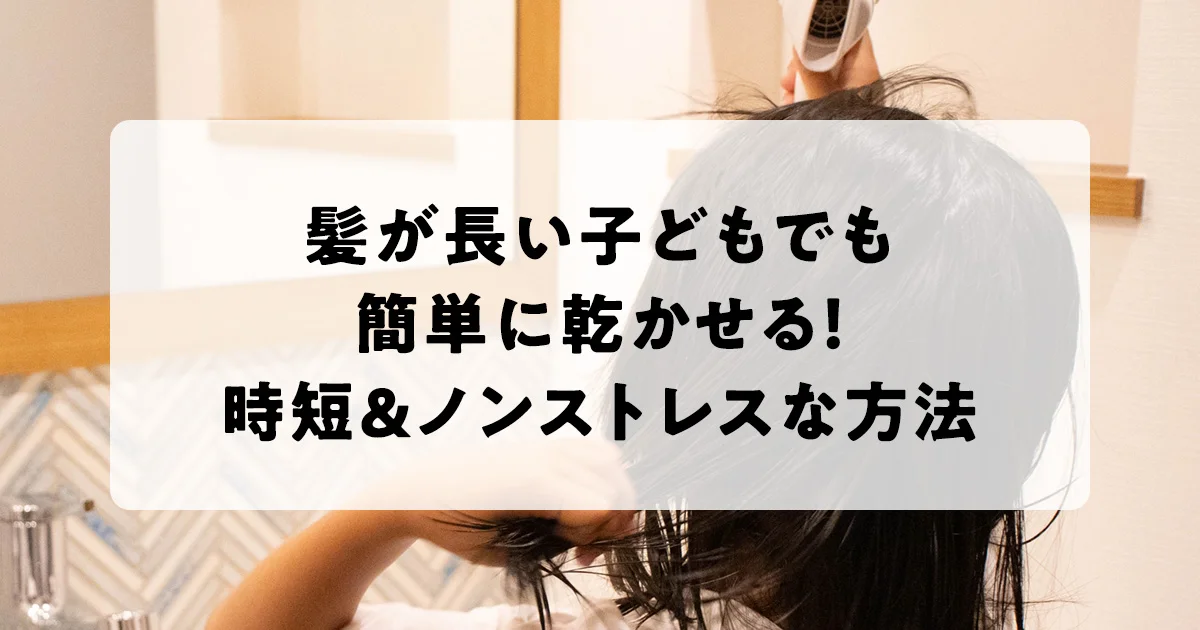

最近では、静音性に優れながらもしっかり風量のあるモデルも増えており、たとえばSHARPの「ビューティードレープフロー」や「プラズマクラスター」シリーズなどは高評価です。

また、温風の温度が高すぎると、子どもが「熱い」「怖い」と感じるため、熱すぎないタイプや、冷風との切り替えが簡単な機種を選ぶと良いでしょう。

子どもでも怖がらない見た目・重さ・操作性

ドライヤーの見た目も、子どもにとっては意外と大事な要素です。黒やグレーの無機質なデザインよりも、白やピンクなど明るく可愛いカラーのほうが、「これは怖くないもの」と認識しやすくなります。

また、親が片手で長時間使っても疲れにくい軽量設計のものや、シンプルで誤操作の少ないボタン配置のモデルが理想です。特に髪が長いお子さんを乾かすには、1回10分以上かかることもあり、ドライヤー自体の操作ストレスが少ない方が、毎日の負担も軽減できます。

家庭のスタイルに合わせたモデル選び

静音性や速乾性に加え、「どこで乾かすか」「どんなタイミングで使うか」も考慮してドライヤーを選びましょう。

たとえば、リビングで動画を見せながら乾かすスタイルなら、USB充電対応のコードレスタイプが便利です。一方で、お風呂上がりの脱衣所で固定的に使うなら、パワフルな据え置き型が適しています。

価格も重要で、毎日使う消耗品としてはコスパも見逃せません。多くのご家庭で人気なのが、5,000円前後のパナソニック「イオニティ」シリーズ。シンプル設計でコスパに優れています。

どの製品にも一長一短があるため、「音が苦手」「じっとしていられない」「熱がイヤ」など、わが子の特徴に合わせて選ぶと失敗が少なくなります。

子どもが楽しめる「髪を乾かす工夫」

子どもの「つまらない」を解消するのがカギ

子どもがドライヤーを嫌がる理由のひとつに、「つまらないから」という感情があります。

大人にとってはただのルーティンでも、子どもにとっては「じっとしなければならない」「遊べない」「うるさい」という3重苦に感じてしまうのです。

この退屈さを解消することが、子どもがスムーズに髪を乾かすための第一歩です。対策としては、「髪を乾かす時間=楽しい時間」に変える工夫が有効です。

ドライヤーを“キャラクター化”して遊びに変える

ある家庭では、ドライヤーに「名前」をつけてキャラクター化し、子どもとの会話の一部に取り入れたところ、劇的に行動が改善したという事例があります。

たとえば、「ドライヤーくん、こんにちは!今日は優しくしてね!」と話しかけるだけで、子どもは機械への警戒を解き、自然と興味を持ってくれるようになります。

さらに、親がドライヤーを使って自分に風を当てて「わっ!やられた〜」と遊びながら進めると、笑いながら髪を乾かせることもあります。

“嫌なこと”を“楽しい時間”に変換することで、子ども自身が「自分から乾かしたくなる」ようになるのが理想です。

おもちゃ・映像・役割交代で気をそらす

もう一つ有効なのが、子どもが集中できる「お気に入りのおもちゃ」や「動画」を見せながら乾かす方法です。

ドライヤータイムを特別な時間として演出することで、嫌がる気持ちを上手にそらすことができます。

また、親の髪を子どもに乾かしてもらう「お仕事体験」も効果的です。「次は◯◯ちゃんの番だね」と自然な流れを作れば、自分が乾かされることへの抵抗も和らぎます。

さらに、兄弟や仲の良い子どもが一緒にいる環境であれば、その子に乾かしてもらうのも一つの手です。

子どもは「楽しい人・安心できる人」からなら、案外すんなりとドライヤーを受け入れるものです。

忙しい夜に役立つ時短テクニック

「タオルドライ+ドライヤー」の合わせ技で一気に時短

髪の長い子どもをお風呂に入れる時間帯は、夕飯後や就寝前など、親子ともにバタバタしがちな時間帯です。そんな中でドライヤーに10分以上かけるのは、毎日のストレスにもつながります。そのため、タオルドライとドライヤーを“合わせ技”で使うのが時短のポイントです。

まず、吸水性の高いマイクロファイバータオルで包み、数分放置。その間に着替えや歯磨きなど他の作業を進めておきます。その後、タオルを外してドライヤーをかければ、最初からドライヤーを使うよりも半分近い時間で乾かすことができます。

髪をブロッキングすると早く乾く

美容室で使われるテクニックのひとつが、「ブロッキング(髪を数カ所に分けて乾かす)」という方法です。ロングヘアの子どもには、特に効果的です。

まずは後頭部を上下2段に分け、根元からドライヤーを当てていきます。毛先に水分がたまりにくくなり、全体の乾きもスムーズになります。その後、サイドや前髪へと順に移動し、上から下へ風を当てることで、ツヤのあるまとまりやすい仕上がりになります。

全体に風を当てるよりも、段階的に乾かす方が時短になるだけでなく、髪の傷みも最小限に抑えられます。

時短のカギは「根元」と「風の方向」

子どもの髪を乾かすうえで、最も乾きにくいのが「根元」です。頭皮付近に水分が残っていると、毛先にまで湿気が伝わってしまい、なかなか乾きません。

そのため、ドライヤーは必ず「根元」から風を当てるようにします。そして風は「上から下へ」が基本です。逆に下から風を当てると、キューティクルが開いてしまい、パサつきやダメージの原因になります。

ドライヤーの距離は頭皮から15cmほど離し、一定の距離を保ちながら、髪を優しく持ち上げて空気を通すように乾かすと、熱ムラも防げて効率的です。

冬でも風邪をひかせない!仕上げと保湿ケア

「生乾き」を残さないための最後のひと工夫

寒い季節は特に、髪の「生乾き」が風邪のリスクを高めます。「もう乾いたかな?」と思っても、実は根元や耳の後ろ、後頭部の内側に水分が残っていることがよくあります。

この部分を丁寧に確認し、乾いていない場合は手でかき分けながら、低温のドライヤーでしっかり乾かしましょう。とくに寝る直前は、髪の湿気が枕に吸われて冷たくなりやすいため、完全に乾かしてから就寝させるのが鉄則です。

乾燥から髪を守る「アウトバストリートメント」

冬場は空気の乾燥に加え、ドライヤーの熱による水分蒸発で、髪がパサつきがちです。そんなときに活躍するのが「アウトバストリートメント(洗い流さないヘアオイルやミルク)」です。

ドライヤー後の仕上げとして毛先中心に少量をなじませるだけで、髪の保湿力がぐんと高まり、ツヤとまとまりを保てます。子どもの髪にはベビー用や低刺激処方のアイテムを選ぶと安心です。

また、オイルタイプはツヤ感重視、ミルクタイプはしっとり重視と使い分けが可能なので、季節や髪質に応じて選びましょう。

お風呂後のスキンケアと並行して効率アップ

ドライヤー中、子どもが立っているのが苦手な場合は、座らせて「スキンケアの時間」と合わせて行うのもおすすめです。

たとえば、保湿クリームを塗っている間に後ろ髪を乾かす、顔の保湿をしている間にサイドを乾かすといったように、同時進行が可能になります。

また、乾かし終わった後に「よくがんばったね!」と一言声をかけてあげることで、次回も前向きに取り組んでくれるようになります。

ドライヤーを「苦痛な時間」から「安心できるルーティン」に変えることが、毎日の育児をスムーズにするポイントです。

まとめ:毎日の「髪を乾かす時間」をストレスゼロに

髪の長い子どもを乾かすのは、親にとって意外と大きな負担です。しかし、正しいタオルドライや風量と静音性に優れたドライヤーの選び方、そして子どもが楽しめる工夫や時短テクニックを取り入れれば、その負担はぐっと軽くなります。

特に重要なのは「根元から乾かすこと」と「風の方向を上から下へ統一すること」。この2点を押さえるだけでも、乾燥時間とダメージを大幅に抑えることが可能です。

また、タオルドライ+ドライヤーの合わせ技、キャラクター化による遊び要素の導入、スキンケアと並行した仕上げなど、少しの工夫が毎日の“面倒”を“楽しい時間”に変えてくれます。

冬の風邪予防にも直結する「髪をしっかり乾かす」という行動。ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、お子さんとのドライヤータイムを「親子のふれあいの時間」へと変えていってください。

毎日のことだからこそ、快適に、楽しく、そして髪にもやさしく。子どもの未来の髪を守るために、今日からできるケアを始めてみましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c795458.542b66d3.4c795459.46576e19/?me_id=1395419&item_id=10000069&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foflife%2Fcabinet%2Ftowel%2Fimgrc0164573005.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![シャープIB-WX3-NリネンゴールドプラズマクラスターSHARP[ヘアードライヤー]プラズマクラスター速乾時短ケア美髪うるおうまとまるIBWX3ibwx3](https://tshop.r10s.jp/a-price/cabinet/orj/35/0-4974019230023.jpg?downsize=500:*)